グローバル共創科学部が主催する海外研修プログラムとしてオーストラリア研修を実施しました。2024年2月、9月に続き、今回で3回目となります。2025年2月21日〜3月26日の日程で、スポーツコース12名とキャンベラコース20名の合計32名が参加しました。スポーツコースは、前回2回と同様のウーロンゴン大学での研修にスポーツ活動を含むものです(2024年2月のウーロンゴン大学附属語学学校での研修の様子はこちら)。キャンベラコースは、3週間のウーロンゴン大学附属語学学校での研修に加え、首都であるキャンベラでの10日間の研修も加わり、独立行政法人日本学生支援機構の海外留学支援制度(協定派遣)奨学金(9万円*20人)の対象となりました。(奨学金支援情報はこちら)

今回はキャンベラでの研修を中心に報告します。キャンベラには国が運営する施設が沢山あり、今回は、国会議事堂、国立博物館、国立造幣局、国立戦争記念館、国立自然公園、また2003年に大規模な山火事があった場所等を訪れました。

国会議事堂では、議事堂の中も見学でき、オーストラリアの政治の歴史や歴代の総理大臣が残した功績などを学びました。

国立博物館では、オーストラリアの自然や歴史など沢山のことを学びました。

国立戦争記念館では、特に第1次世界大戦と第2次世界大戦でオーストラリアと日本の関係が異なり、オーストラリアの立場から見た戦時中の日本を学びました。オーストラリア人にとってとても神聖な場所であるため写真の掲載は控えさせていただきます。

国立造幣局では、オーストラリアで製造されているコインの製造過程を見学し、オーストラリアで作られるお金の歴史などを学びました。

キャンベラでは2003年に大規模な山火事がありました。その後キャンベラ特別区で、植林をして元のような森林に戻すか、それとも現在のような観光施設にするかの議論があり、最終的には現在のような観光的な施設を建設することになりました。現在では世界中から集めた木が植林されています。

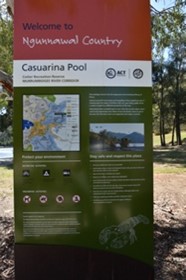

国立自然公園に行く途中に、キャンベラ地区に供給されている水を溜めたダムに立ち寄り記念撮影。首都でありながらこのような自然も沢山残されています。

国立自然公園では、コアラも見ることができました。

下の写真はキャンベラが一望できる場所です。キャンベラは人工的な街で、アメリカ人建築家のバーリー・グリフィン氏によってデザインされた街です。街の中心地に人口の湖がありますが、彼の名前がついています。

また、N S W州にあるりんご農家も訪れ、オーストラリアでのリンゴ栽培について学びました。滞在中、地元のABCラジオ局の取材も受けました(もちろん英語での取材です)。

キャンベラ滞在中にキャンベラ大学も訪問し、キャンパスツアーをしていただきました。

野生のカンガルーがいるのはウーロンゴン大学ともまた違う点で、訪問中たくさんのカンガルーを見ることができました。

キャンベラ大学はオーストラリアのプロのラグビーチーム(Brumbies)と提携しており、キャンパス内にチームの本拠地があります。キャンパスツアー中に、偶然プロのラグビー選手が練習をしており、少し見学させていただきました。

オーストラリアではこのようにプロのスポーツチームが大学と提携して大学内に本拠地を置くケースがあります。その理由は、プロの選手は引退に備え、練習の合間に学内で学位をとることができ、大学側としてはスポーツ健康化学やリハビリ療法などを学ぶ学生が、プロの練習メニューなどをプロのスポーツチームから学ぶことができるwin-winの関係になっています。

キャンパスツアー終了後は、キャンベラ大学大学院でTESOL(英語教授法)を学ぶ学生達とその先生方との交流会をしました。TESOLの学生の中には卒業後に日本で英語を教える学生も数名おり、良い情報共有の場となりましたし、本学部の学生達も地元の学生と先生方との交流を楽しんでいるようでした。

今回の研修は合計4週間でしたが、ウーロンゴン大学附属語学学校では主に英語力の向上やオーストラリアの文化を学ぶことができ、キャンベラではウーロンゴンで学んだことを肌で実感したり、地元の人達との交流をすることができ、大変充実した研修となりました。また、例えば現地の国立戦争記念館を訪れる事で、日本の歴史に関して改めて学んでみたいとの学生からの声も上がり、海外に出る前に、日本の事ももっとよく知っておく事の大切さを知るきっかけにもなったようです。