静岡大学グローバル共創科学部の平井浩文教授の研究グループは、キノコの仲間である「白色腐朽菌」が、木質バイオマスを原料に、好気的に「水素」を産生していることを、世界で初めて発見しました。

【研究のポイント】

・白色腐朽菌の多くが、木材腐朽時に水素を産生していることを発見した。

・特に産生能が優れていたTrametes versicolor K-41株(カワラタケ)の水素産生特性を調査した結果、好気的に水素を産生していることが判明した。

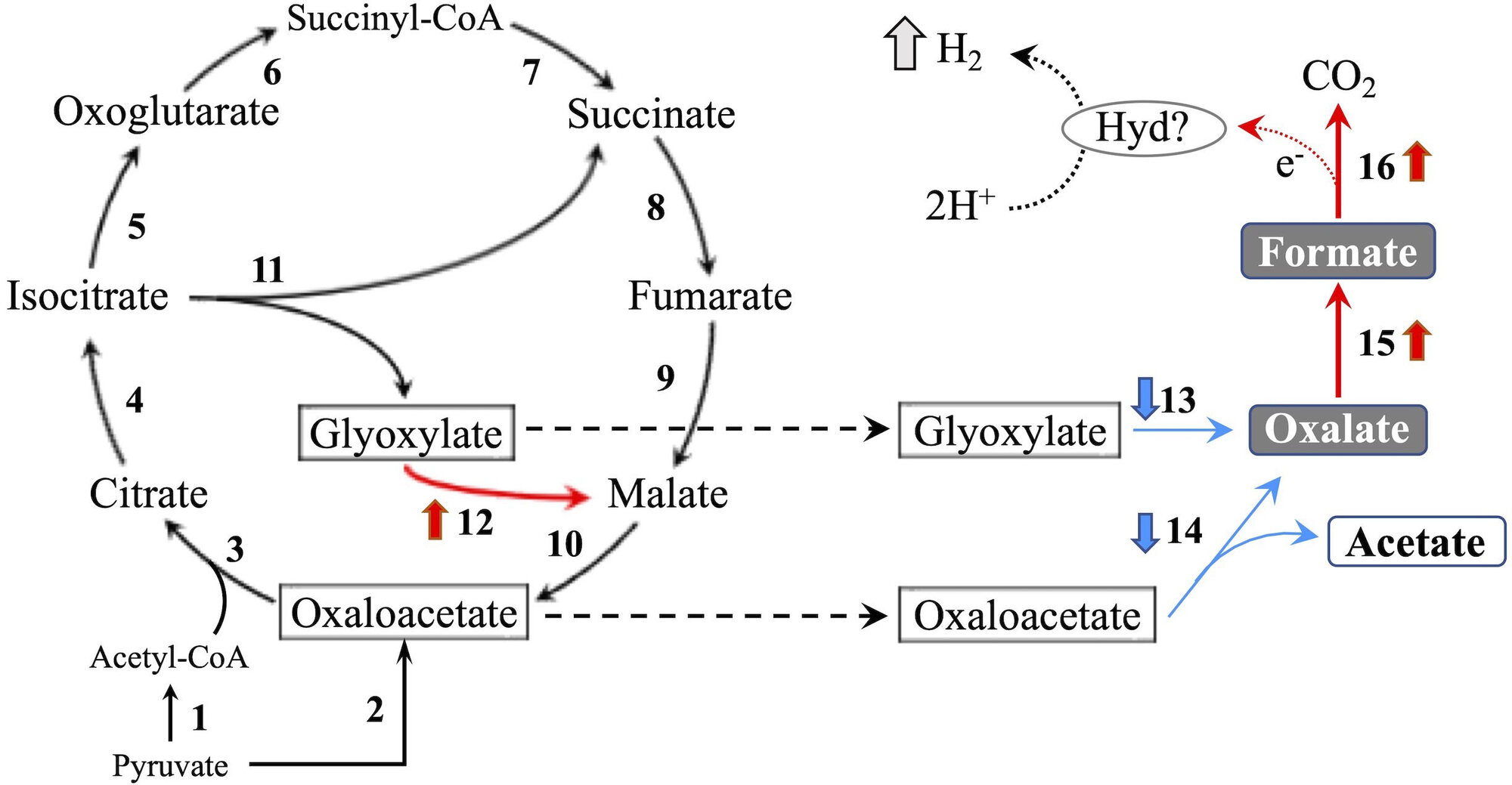

・本菌による水素産生経路を解析した結果、有機酸であるシュウ酸・ギ酸代謝系と共役して水素を産生していることが推測された。

本研究は、キノコの仲間である白色腐朽菌が、木材腐朽時に好気的に水素を産生していることを、世界で初めて発見した報告です。

特に産生能の高かったT. versicolor K-41株を用いて、本菌による水素産生経路を解析した結果、白色腐朽菌において産生が認められているシュウ酸の代謝とリンクしており、シュウ酸をギ酸へと分解し、ギ酸を二酸化炭素へ変換する際に生じる電子を使って水素を産生していることを明らかにしました。

水素は燃焼しても水にしかならないことから、「次世代燃料の筆頭格」として注目されていますが、その製造方法は未だ定まってはいません。

環境調和型水素産生方法としては、嫌気性微生物による水素発酵が挙げられるが、発酵槽を嫌気にする必要があり、実用化の妨げとなっています。

本研究成果は、通常の(嫌気でない)発酵槽で木材等の非可食性バイオマスを原料として水素を製造可能となるポテンシャルを秘めており、微生物による新たな水素製造法につながると期待されます。

なお、本研究成果は、2023年6月27日に、Frontiersの発行する国際雑誌「Frontiers in Fungal Biology」に掲載されました。

【研究者コメント】

静岡大学グローバル共創科学部 教授 平井 浩文(ひらい ひろふみ)

地球温暖化が問題となってきていた頃、「白色腐朽菌が水素を作れないかな・・・」と思い、ふと白色腐朽菌の全ゲノム情報を見たのですが、その時、白色腐朽菌にも水素産生に関わる遺伝子が存在することに気づき、慌てて、いろんな白色腐朽菌の水素産生能を調査したのが、本研究のきっかけです。

一般的には、微生物による水素産生は嫌気的に行われておりますが、本菌は木質バイオマスを原料に、それも好気的に水素を産生可能なことから、新たな水素製造法への応用が期待できます。

〇静岡大学公式ホームページプレスリリース

https://www.shizuoka.ac.jp/news/detail.html?CN=9273

〇平井浩文教授研究室ウェブページ

https://shizudai-biological-chemistry.labby.jp/