共生微生物で昆虫の性を操る:環境にやさしい害虫防除法の開発

私の研究テーマはこんな感じです

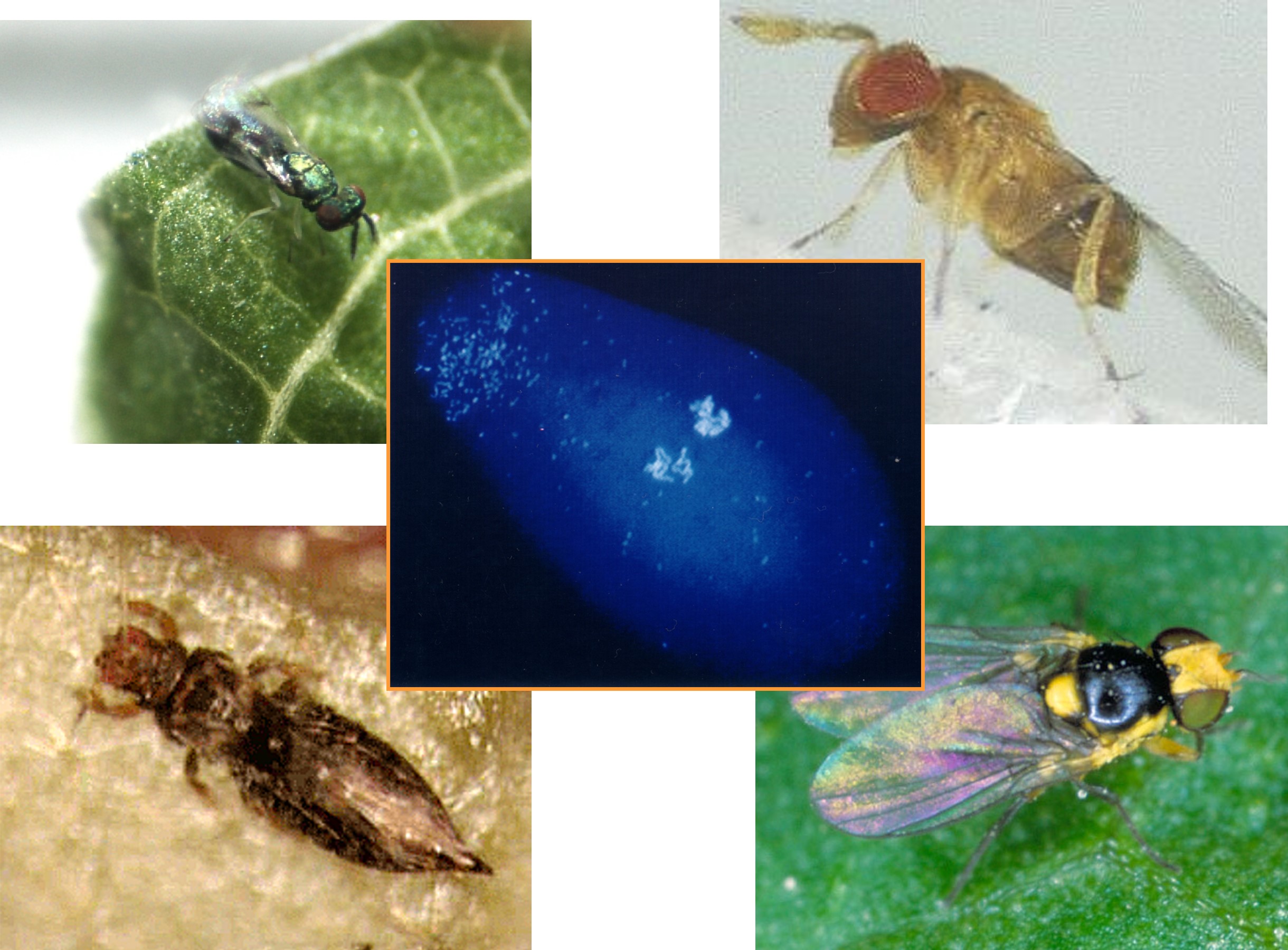

農作物には様々な害虫がいます。農薬を使わない環境にやさしい防除法として天敵昆虫を使用する、という方法があります。この天敵を効率よくする方法を開発するために昆虫の細胞内共生細菌による宿主昆虫の生殖操作の活用が有用であることがわかってきました。そこでこの細胞内共生細菌と宿主との関係を明らかにし、有用な天敵を作出する研究を行っています。

こんなこと知りたい、話し合いたい、教えてほしい!

色々な生物の性決定のしくみとそのメカニズムを知り、相違性と進化について詳しく知りたいと思っています。

これが私の得意技です! このことなら私に聞いて~

昆虫全般とその共生微生物について野外での採集、生態調査、昆虫飼育系の確立、昆虫の大量増殖、遺伝学的解析、発生学的解析、分子生物学的解析を行っています。以上に興味があることがあれば何でも聞いてください。

“共生微生物で昆虫の性を操る:環境にやさしい害虫防除法の開発” に対して16件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

「昆虫の細胞内共生細菌による宿主昆虫の生殖操作の活用が有用」とのことですが,共生細菌によって害虫を不妊にするという意味でしょうか?共生は特異性が高そうに思うのですが,共生細菌に対して遺伝子操作を施してそれを与えるということでしょうか?自然界で行うのはどのような課題があるのですか?

害虫の不妊化もできます。このポスターでは天敵の能力を増す方法についての研究になります。害虫に寄生するメスだけを産まれるようにして害虫の防除効率を高める方法となります。

天敵とも”共創”!!

すげぇー

作物、害虫、天敵いずれにもうまく共生できれば理想です。

天敵を作り出して野菜などを守る取り組みを初めて知りました。

有用な天敵を作ることでのデメリットがあるのかどうか気になりました。

人為的に新しく作る天敵、ということで遺伝子組み換え作物と似たようなデメリットは生じると思います。ただし、遺伝子組み換え作物同様にその対策に関して研究も進んでいます。また、害虫にはマラリアなどのように人に大きな被害を引き起こすものもいるため、このような害虫に対してであれば人為的に作出した天敵というのは利用しやすいかと思います。

農業関係で働いているものです。こういう基礎研究は必要と思います。

この研究では応用を見据えやすいため重要性は分かりやすいかと思いますが、より基礎的な割合が深いものについても研究が進めやすくなればいいかと思っています。

カメムシをなんとかしてほしいです….

駆除でなく共生できたらいいですが。

カメムシは今年は大きな被害があり問題となりました。急に対策というのは難しいこともありますがもちろん特に企業などでは対策としての研究は進んでいると思います。特に殺虫作用ではなく忌避作用により被害を減らせることができるのであればより共生に近い状態を維持できるかなと思います。

細胞内共生細菌によって、昆虫は生殖活動をするかどうか決まるということですか?

人間だと、本能か社会的に影響を受けたものか、という議題がなされますが、細菌が影響を及ぼすということもあるのですね。

虫と共存していること、大人がもっと知らなければなと思います。

害虫と益虫とのバランスはムズカシそうです。

昆虫にも連続性のある性の形態が見られますか?

生殖操作の活用はどんなものですか?

虫よけのベープみたいなのでカメムシよけベープみたいなの商品化してほしい。