ジェンダー平等な社会は災害に強いか?

私の研究テーマはこんな感じです

災害をジェンダー・ダイバーシティの視点で理解することが、私の研究テーマです。被害や被災の困難が男女、年齢、障害の有無などによって違い、災害に立ち向かう際に発揮する力もまた異なっている実態を調査してきました。女性だけでなく男性特有の被害にも着目しています。 非対称な被災の実態とその社会で見られる固定的な性別役割、ジェンダー・バイアス、排除や差別などとの関係に関心があります。防災・災害対応・復興の施策や、その実施を担う組織や団体も分析の対象としてきました。 質的な聞き取り調査が得意ですが、全国基礎自治体や被災者を対象とした大規模な質問紙調査プロジェクトにも参加しています。

こんなこと知りたい、話し合いたい、教えてほしい!

①皆さんの研究テーマと災害のリスクとの関係について、何でも教えてください。 ②皆さんの研究テーマとジェンダーの関係について、何でも教えてください。

私、こんなことできます。このことなら私に聞いて~

「社会ジェンダー分析」(企業、業界、学校、団体、地域などを単位に、誰が、どんな権限や資源で、何の活動を担い、その要因は何かを明らかにする手法)については、ご用命ください! どんな課題分野でも対応します。

“ジェンダー平等な社会は災害に強いか?” に対して15件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

刑務所など閉鎖施設での災害対応も課題と思います。

そういう施設が災害時に何ができるかということも。

コメントをいただいて、初めて刑務所の災害時対応の体制を調べました。大変ありがとうございます。

受刑者は災害救助法の対象となっていない(!)ため、収容者や刑務官の非常用食料や救助用の工具を独自に備蓄し、自家発電などの設備も整えているそうです。また、全国の刑務所や拘置所が自治体と防災協定を結んで、災害時に避難所として施設の一部を開放する準備もあるとか。実際に熊本地震では、刑務所に避難した市民もいたようです。

とは言え、実態はどうなのか、このような観点からの調査は聞いたことがないので、心にとめ、機会があればぜひ調査したいです。

ありがとうございます。

女・子どもを守る社会は強い。大事なことだと思う。

コメントありがとうございます。

女性と子ども(障害者や介護が必要な高齢者、日本語が分からない外国人なども)は、災害時に配慮が必要な存在であり、それができる社会は、全体として被害を小さくとどめることができます。一方で、これら配慮が必要な人々も、担い手としての力を持っていますね。配慮を受けることと、担い手となることは、両方できて初めて、バランスよく災害に強い社会をつくっていけると考えます。

ジェンダーだけでなく、障害者も災害の時には苦労されている方がいるので、併せて考えたらよいと思う。

コメントありがとうございます。

おっしゃる通りです。ジェンダー、障害の有無だけでなく、年齢・世代、言語や文化背景、セクシュアリティーなど、併せて考えるべき要素は多いですね。各要素の重なり具合によっても、被災の苦労は異なります。外国籍で障害があるお子さんを育てているシングルマザーの被災者の困難は、それぞれの要素別の苦労を足し合わせたよりも、大きいはずです。

ジェンダー平等というのは,性別や年齢、障害の有無などに応じたニーズに適切に応えるということだと思うのですが,多様で,昨今の甚大な災害時にそれら全てに一律に応えていくというのは難しいことだと思います。災害が起こる前に想定してできる限りの準備・どの様な順に対応するかを決めておけると良いのですが,実際には現場でいかにフレキシブルに対応していくかも大事ですね。結局は相手への理解と思いやりの気持ちなのかなあ?

コメントありがとうございます。「性別に応じたニーズに適切に応える」ことは、防災におけるジェンダー平等の重要な一部だと思います。他方、男性だけが防災の責任を担うのではなく、男女双方が責任を分け合って担い手となることも、もう一つの重要な側面だと思います。年齢も、障害も、性別も・・・ニーズに対応する方向で、担い手が増えなければ、手が回りません。担い手を増やしていくことも重要だと思います。

男性特有の被害について考えたことがなかったので面白いと思う。

コメントありがとうございます。

日本では、災害後の自殺率の増加は、女性より男性の方が多いです。災害後の孤独死の7割以上は男性です。その多くにアルコール摂取量が被災したことによって増加したという問題がみられると言われています。

心は女性、心は男性というケースは?どうするの?と思ってしまう。裁判もあるのでタイムリーで興味があります。

性的マイノリティの交流の場で、防災活動に関わる方からLGBTQ当事者への配慮について話題を頂いたことがあります。災害時にトランスジェンダー当事者が直面する課題は、主にプライバシー保護でしょう。

例えば、女性として生まれ、ホルモン治療により男性への社会的な性別移行を果たしたトランス男性の中には、生殖腺は摘出していないケースがあります。継続的なホルモン治療が災害時には受けられず意図しない生理が再開した場合、生理用品が必要にならざるを得ません。もちろん、避難所で生理用品を配給するケースもありますが、男性として生活している当事者が受け取ろうとすれば怪しまれてしまう可能性はあり得るでしょう。

もちろん、生まれた性別とは異なる性別として生きようとするすべてのトランスジェンダーが望ましい性別以降を達成しているわけではありませんし、そうした存在に対して不審な視線が向けられることを当事者自身が一番よく承知しています。ですから、自身のアイデンティティの実現と、それを行動に移した際の社会的制裁を天秤にかければ、アイデンティティ実現が困難になるような行動は避けて当然ですし、災害時には仮設のトイレや風呂の利用を体調を崩してでも自制するケースはありえます。

当事者たちのプライバシーをいかに保護するのかについては、さまざまな被災者のプライバシーをいかに確保するかという問題系の中に位置づけられそうです。従来の災害現場の知見がどのように活かせるのか、ご研究に興味があります。(シスジェンダーの?)男性特有の被害というのも、男性のプライバシーを軽視しがちなジェンダー規範が関わっているのかもしれませんし、社会的に男性として生きる性的マイノリティもそうした影響下にあるでしょうから、ますます意義を感じます。

コメントをありがとうございます。

ジェンダーやセクシュアリティ、障害、疾患などについて、災害時の支援がアウティングを招いてしまったり、トラウマを呼び起こしたりすることは避けなければなりません。一方、被災者がより迅速に適切に個々人のニーズに合った支援を受けることと、プライバシーが守られることを両立させるための仕組みや体制は、これからという段階です。防災の現場は性的マイノリティへの対応に注目し始めていますが、性的マイノリティの多様性も踏まえると、何からはじめてよいかわかわからない状況だと思います。ようやく最近になって、自治体が避難所運営指針を作成する際に、当事者に意見を聴くケースが出てきたのですが、そもそも避難所には行けない、という声をよく聞きます。

「さまざまな被災者のプライバシーをいかに確保するかという問題系」を軸に、多様な被災者支援の課題を整序しなおすことで見えてくるものは多いと思います。ありがとうございます。

おむつ替えスペースに団らん場所(同じ人がいると支えになる)があるといいと思います。

コメントありがとうございます。

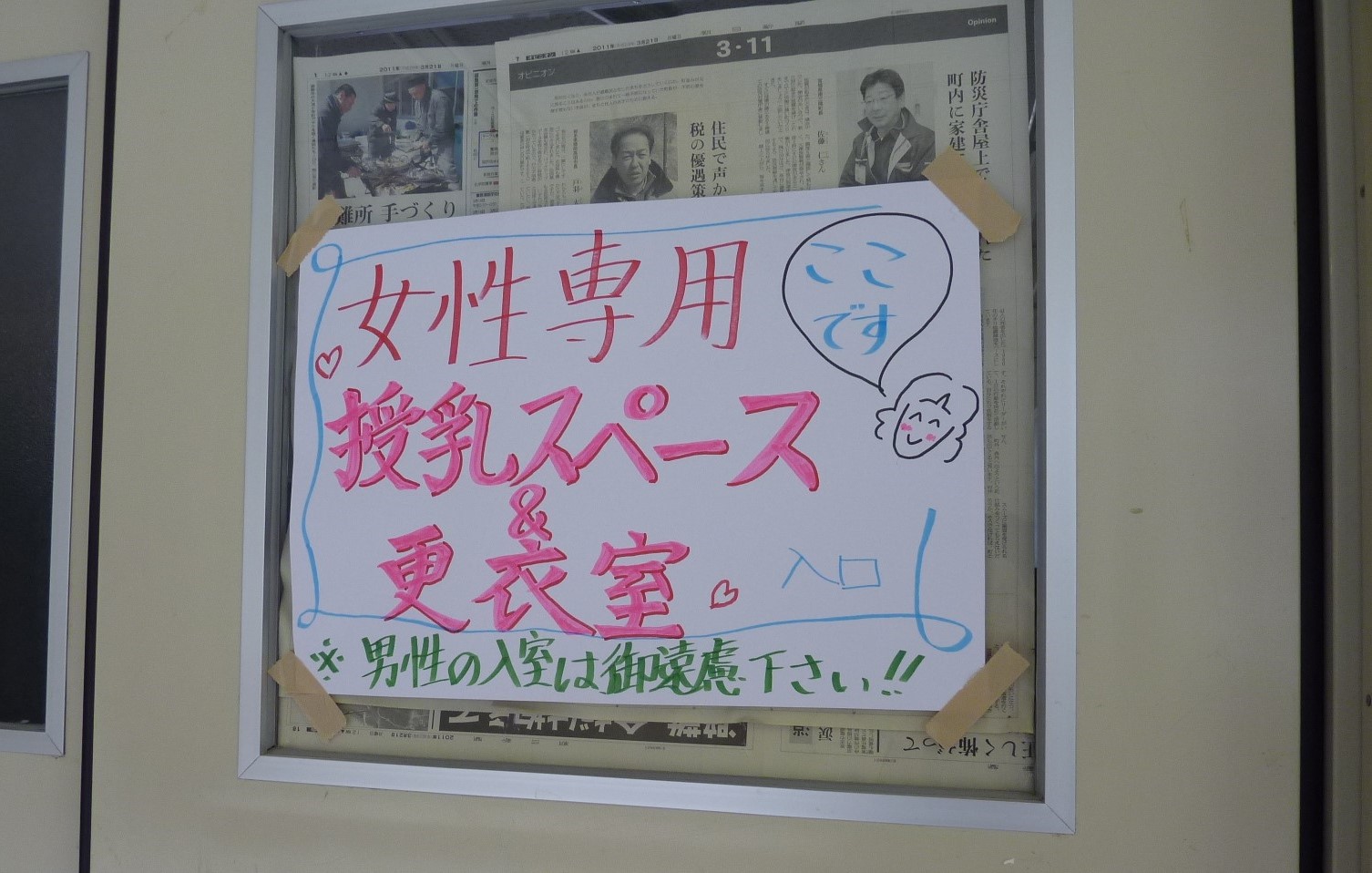

オムツ替えだけを目的としたスペースというより、乳幼児向けのスペース(授乳、調乳、添い寝、選択物干し、着替えなどなんでもできる場所)がつくられるケースが増えています。簡単な相談もしたり、雑談したり…そういう場は災害時でも必要ですね。特に月齢の小さい赤ちゃんを抱えた家族は避難所で辛い思いをしがちです。