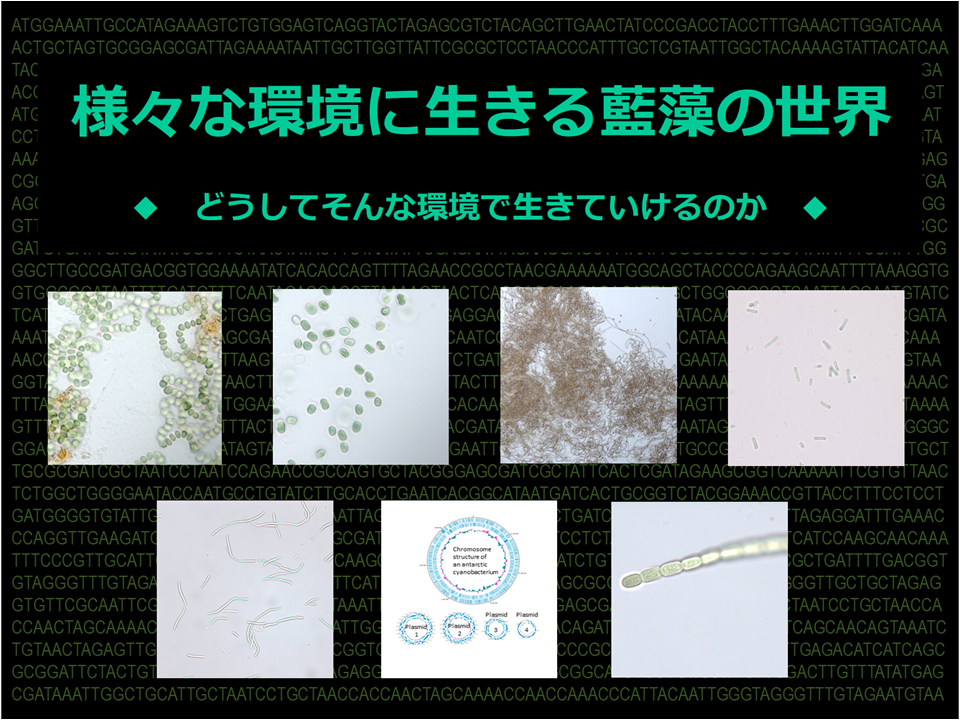

様々な環境に生きる藍藻の世界 ◆どうしてそんな環境で生きていけるのか◆

私の研究テーマはこんな感じです

温泉、南極、コンクリート壁面、乾燥土壌、近海、外洋、植物や地衣類との共生状態。 様々な環境に様々な藍藻(シアノバクテリア)が生きています。 彼らがどうやってそれぞれの極限環境に適応しているのかを知りたくて研究をおこなっています。 どのように進化したら環境ストレスに強くなれるのか、とても不思議です。

こんなこと知りたい、話し合いたい、教えてほしい!

極限環境や珍しい環境に生きる藻類について知りたいです。 富士山山頂や、酸性温泉、アルカリ性温泉、重金属汚染土など、 静岡県内あるいは近隣県にある極限環境っぽい場所をご存知の方はぜひ教えてください。

私、こんなことできます。このことなら私に聞いて~

微生物の全ゲノム情報の解析ができます。 いろいろな環境から藍藻を単離するのも好きです。

“様々な環境に生きる藍藻の世界 ◆どうしてそんな環境で生きていけるのか◆” に対して4件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

体のつくりが単純(シンプル)のほうが環境に適応しやすいのだろうと思いました。

体のつくりが複雑(精細)になるように進化した人間に対し、単純なつくりを持つ生物はどのような背景で進化・適応してきたのか不思議です。

高温で生きれる生物に不思議を感じます。細胞が生きていくのに必要なタンパク質が沢山機能しているのでしょうが,高温で生きられる生物ではそれら全てが熱に強いということですよね? 今のデータサイエンスの解析から,どれくらいタンパク質を熱耐性にする「共通性」などがわかるものなのでしょうか?

シアノバクテリアの飼育はしてますか。植物葉においては、クロロフィルa蛍光はストレス診断に用いられる。下記のLED誘起蛍光法を用いて、シアノバクテリアのバクテリオクロロフィルa蛍光を測定して見ませんか。LED光をホットミラー(675 nm~NIRカット)とシアンフィルタ(620~725 nmカット)を透過させて、620nmより長波長側をカットしたで誘起すると、緑葉では、685nmと740nmにピークのあるクロロフィルa蛍光スペクトルが検出できる。また、ミドリムシのクロロフィルb蛍光のピークは、685nmとなる。シアノバクテリアのバクテリオクロロフィルa蛍光のピーク波長は、780nm辺りであり、 Qy帯( 750~800 nm )の吸収が影響して、通常のLED光源では蛍光は検出できない。620nmより長波長側をカットしたLED誘起蛍光法は、 Qx帯( 550~600 nm )の輝度は大きいため、誘起光源として有効であると思う。