チームでの対話を通して外国語の学び方を学び合う言語学習アドバイジングと協働的主体性

私の研究テーマはこんな感じです

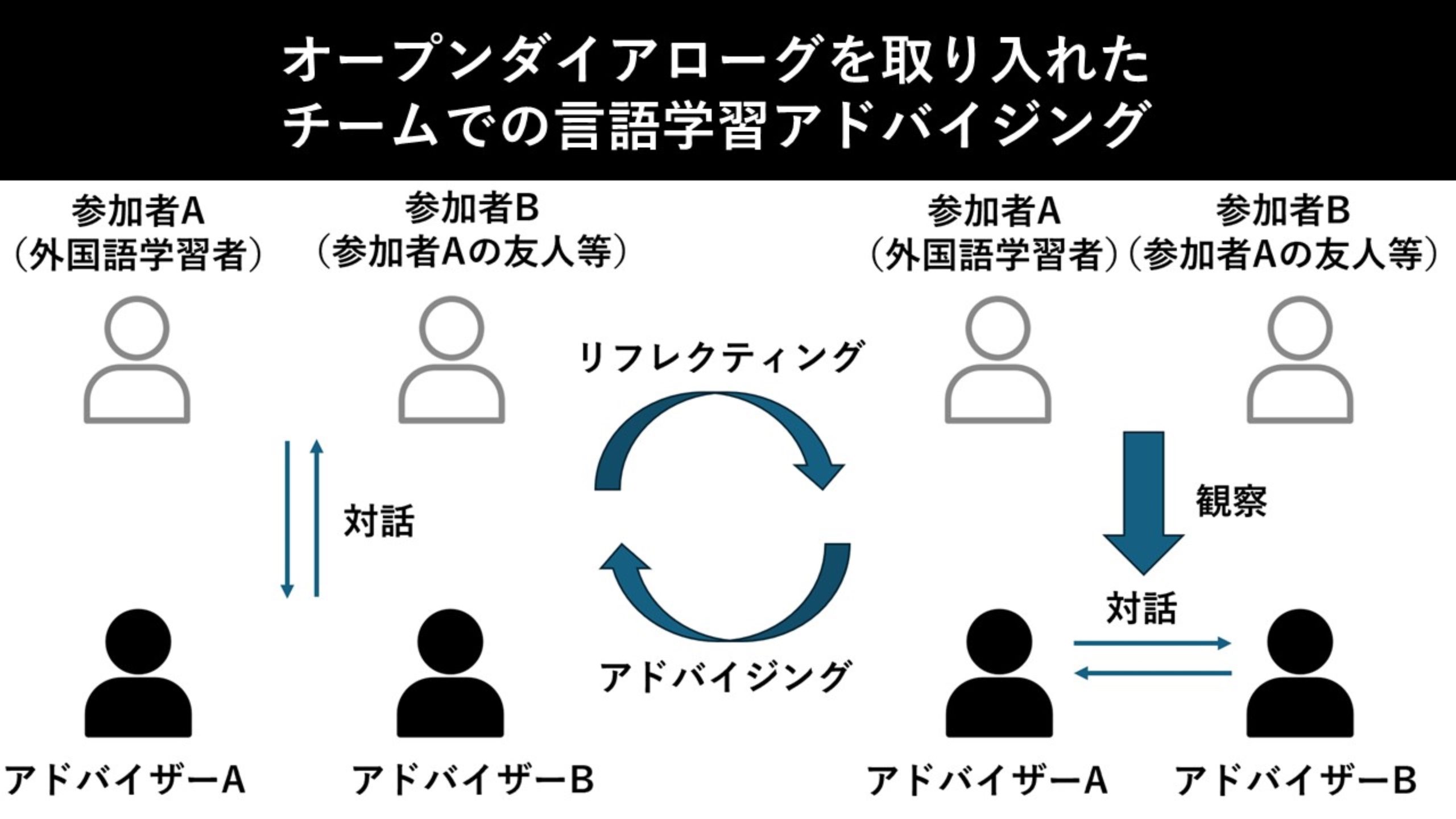

外国語学習は過去・現在・未来すべての時間軸が関わり、そこにはその人の人生や価値観が反映されています。言語学習アドバイジングではアドバイザーとの対話を通して学習者の自律や主体性を促す学習サポートの一環です。アドバイジング研究では、学習者はプライベートなことを話すため、カウンセリングのように1対1が好ましいとされています。しかし、3名以上のチームによるセッションでお互いに悩みやエピソードを共有するのも有意義では?という思いが研究のキッカケになっています。チームで繰り返し対話を重ねるオープンダイアローグをアドバイジングに取り入れ、参加者がお互いにどのようなことを学び、成長していくかに関心があります。

こんなこと知りたい、話し合いたい、教えてほしい!

もし「外国語学習」というキーワードについて他の人と話し合う場合、みなさんだったらどんなことを話しますか?また、他の人が外国語学習をキッカケとした悩みや成長に繋がったエピソードについて共有する場合、どのような内容を聴いてみたいと思いますか?

これが私の得意技です! このことなら私に聞いて~

これまで複数の質的分析を組み合わせる研究や質的研究と量的研究を統合した混合研究法に携わってきたので、質的研究全般の分析手法に理解があります。また、英語教育・日本語教育双方に関わってきたので、外国語教育の理論と実践どちらもカバーしています。

“チームでの対話を通して外国語の学び方を学び合う言語学習アドバイジングと協働的主体性” に対して16件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

海外ドラマや映画に出てくるような,グループカウンセリング的なものをイメージしました。それと外国語学習を結びつけるというのが少しイメージがつかないのですが,様々な身近な話題を話し合うことで,多様な言葉使いや考え方を学ぶという感じでしょうか?教科書的な学習だけでなく,身近な生活の話題から学ぶというのはとても大事だと思います(ただ,カウンセリングというと難しいイメージもあります)。

コメントありがとうございます。まさに輪になって行うグループカウンセリングのイメージです。そこで言葉自体というよりも、その人たちに合った外国語の学習方法について話し合う取り組みになります。例えば、英単語の覚え方1つとっても目で覚えたり、書いたり口に出したり動きながら覚えたりと様々です。このようにどの学習者もその人に向いている学習スタイルや学習目標、学習に取り組める環境などが異なるので、どのように学んでいくのが良いかをチームで考えていくのが主な話題となります。

また、確かにカウンセリングとなると専門的で難しそうなイメージがありますが、あえてチームで外国語学習について話し合う意図としては、自分の外国語学習にまつまるエピソードを共有したり、他の人へのアドバイスを通して自らの学習経験も振り返るキッカケにもなるからです。このように言語学習アドバイジングでは1人1人の学習経験や学習に対する考えが尊重されるので、外国語を学んでいる人であれば誰でも参加可能です。

学習者がプライベートな内容について話すことに抵抗がなくなったきっかけを知りたいです。

(言語能力だけでなく、「何を話すか」「何を話すよう求められているのか」によって「口が重くなる」ことはあるように思います。)

コメントありがとうございます。おっしゃる通り、プライベートな内容について話せるようになるには本人の言語能力のみならず、相手との信頼関係やどのような場で話すかというように様々な要因が総合的に関わってきます。そのため授業や参考書などで定型表現を覚えれば自然とできるようになる訳ではなく、その学習者のふとしたキッカケがエピソードとともに語られるので話題としても興味深いですね。

教育は大切だと思います。

教師が増えるよう、色々な学習法を教えてほしいです。

コメントありがとうございます。近年は現職の教師にアドバイジングセッションを体験してもらうことで、教師教育の一環として研究を進めている研究者もいますが、教員養成の学生にというのはあまり取り組まれておらず、新たな視点かもしれません。ですが、学生にとってもティーチングとアドバイジングというどちらも欠かせない教育の在り方について学ぶ機会ともなるため、非常に有益な試みだと思いますし、少しでも教員養成に組み込まれればと願うばかりです。

独学でフランス語を勉強しています。英語の文法と大体同じなので、先に英語を学習しておいてよかったと思う反面、発音やそのルールが大分かけ離れているので苦戦しています。ほかの外国語学習者の方は、「耳」をどう鍛えているのか、さぼらず地道に努力するにはどうすればよいか教えていただきたいです。

コメントありがとうございます。私も大学3年間フランス語を学んでおり、英語との共通点でスムーズに学べたり、英語の知識があるせいで相違点に混乱したりしたので非常に共感しました。おっしゃる通り、外国語学習は母語とその学んでいる言語の関係だけでなく、学ぶ順番やその学習者の言語レパートリー(これまでどんな言語にまつわる経験や知識があるか)も関わってきますので、他の人にも自らの学習経験を振り返る話題になると思いました。また、他の人のエピソードを通して、学習言語は異なっても、ご自身のフランス語学習にも応用できる側面も多分にあると思われます。

①苦手意識をどう乗り越えたか

②発音・聞き取り

コメントありがとうございます。確かに他の人が苦手意識をどう乗り越えたかは聴きたいところですよね。また、発音・聞き取りに関してもそういった関連書籍は沢山ありますが、実際にどのように取り組み、自分にはどう取り入れられそうかを話し合えるのはアドバイジングだからこその強みだと思います。

言語学習アドバイジングという取り組みを初めて知りました。英語の授業などで少し話したりする活動はあったものの,勉強自体について話し合うことはなかったので興味深かったです。どうやって挫折せず続けられたかなどを他の人から話を聞いてみたいです。

コメントありがとうございます。そのように言っていただけて大変励みになります。おっしゃる通り、英語授業などではペアやグループワークで「英語を使って英語を学ぶ」のが主な活動だと思われますが、アドバイジングでは「英語(など)の学び方を学ぶ」というのが大きな違いです。巷では様々な学習法に関する情報があふれていますが、その中で自分に合っている学習法というのはなかなか分かり辛いものですし、そのことについてじっくり相談できる機会も限られているものかと思われます。このような話題について話し合えるアドバイジングを通して、少しでも英語などの外国語学習に困っている人たちのサポートができればと思っています。

外国語学習について誰かと話し合うのなら,その言語が取る形態とその背景について話したいなあ。

コメントありがとうございます。異なる言語の学習者が複数いたら、その人たちが学んでいる言語の諸特徴について話し合うのもお互いの学びになるので面白そうですね。他の人たちに伝えるためには、その言語について把握しておく必要がありますし、事前に話題を伝えておけば一種の調査学習にもなると思いました。もちろん同じ言語の学習者同士でも、その言語がもつ背景などについて話し合う機会はあまり多くないと思われますし、参加者の動機付けの役割としても機能するかと思いました。

このような方法だと,英語は受験での勉強ではえられないものがえられるのだろうか。

コメントありがとうございます。確かに英語の受験勉強を例に挙げるのであれば、人によっては大きな影響を受け、そこから得るものも多いと思われます。しかし、受験というのは人生においては通過点に過ぎず、外国語学習は受験後も関わってきます。例えば、受験や留学、趣味といったどのような場面でも、そこで求められる能力や学習方法、その際のエピソードなどが自ずと異なってきます。「学問に王道なし」のように「外国語学習にも王道はない」ため、そのときのその人を尊重した上で対話を重ね、セッションの参加者全員で向き合っていくのがのがこの研究が目指すところです。その点を踏まえると、受験英語とはまた異なる知識や経験などが得られるのではないかと思われます。